Welche Partei würdest du wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre? Diese Frage beantworten Woche für Woche tausende Bürger. Aus ihren Antworten ergibt sich ein spannender Einblick in die politische Stimmungslage in Deutschland – und genau diese möchte ich beleuchten. Dafür bereite ich die Daten täglich auf und visualisiere die Ergebnisse. Wie verändern sich also die Wahlabsichten im Zeitverlauf, wie groß ist der Rückhalt der Regierung in der Bevölkerung und inwiefern lässt sich ein Rechtsruck erkennen?

Um diese Fragen zu beantworten, ist etwas Vorarbeit notwendig: Man schreibt sich ein kleines Skript, das jeden Tag automatisch die neuesten Sonntagsfragen-Ergebnisse der einzelnen Befragungsinstitute1Allensbach, Verian (Emnid), Forsa, Forschungsgruppe Wahlen, GMS, Infratest dimap, INSA, Yougov, Daten von www.wahlrecht.de abgreift, die Daten aufbereitet, in hübsche Grafiken packt und anschließend auf einen Server lädt. So wird der Beitrag fortlaufend aktualisiert. Idealerweise seht ihr hier also immer tagesaktuelle Inhalte – das erkennt ihr am Datum in der jeweiligen Grafik. Falls euch doch einmal veraltete Zahlen angezeigt werden: einfach die Seite mit STRG+F5 neu laden.2Hintergrund: Häufig speichern Browser die Bilder der bereits besuchten Websites, damit sie bei einem erneuten Besuch schneller geladen werden. Das führt jedoch zum Problem, dass aktualisierte Inhalte dann oft nicht direkt angezeigt werden. Löscht man allerdings den Cache mit STRG+F5, zwingt man den Browser, die Seite quasi ganz neu zu entdecken.

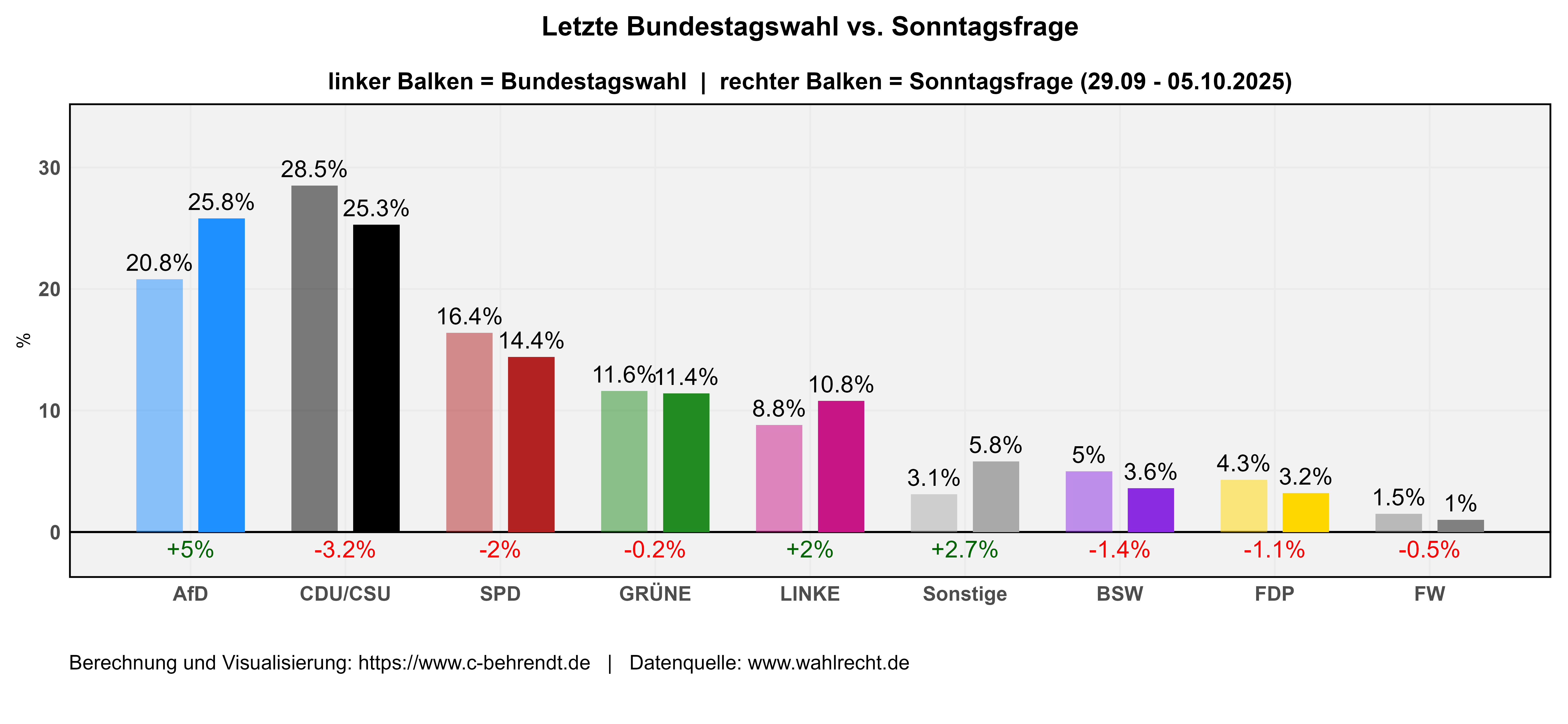

Aktuelles Stimmungsbild im Vergleich zur Bundestagswahl

Die erste Abbildung zeigt für jede Partei zwei Balken: Der linke zeigt das Wahlergebnis zur letzten Bundestagswahl. Der rechte Balken stellt dar, wie die Menschen laut Sonntagsfrage aktuell wählen würden.3Hierfür habe ich die Ergebnisse aller Befragungsinstitute aus der vergangenen Kalenderwoche genommen und einen Durchschnitt gebildet. Und unterhalb beider Balken steht die Differenz zwischen beiden Zeitpunkten. Ist diese rot gefärbt, wurde die jeweilige Partei seit der Bundestagswahl unbeliebter. Eine grüne Ziffer bedeutet das Gegenteil. Hätten wir am Sonntag tatsächlich eine neue Wahl, hätte sie also ggü. der letzten Abstimmung gute Chancen auf ein besseres Ergebnis.

Das Stimmungsbild im Zeitverlauf seit 2007

Das Spannende ist nun, wie sich die Parteipräferenzen der Menschen im Zeitverlauf entwickelt haben. Um das abzubilden, werfe ich die Befragungsergebnisse von allen Instituten in einen Topf und bilde für jede einzelne Kalenderwoche und für jede Partei einen Durchschnitt. Im folgenden Liniendiagramm werden standardmäßig die letzten fünf Jahre angezeigt. Wer mehr sehen möchte, wählt einfach den gewünschten Button oberhalb des Liniendiagramms aus. Achja, und wer nahe heranzoomt, sieht ganz rechts noch ein rot eingefärbtes Zeitfenster. Das stellt die aktuelle und noch nicht abgeschlossene Kalenderwoche dar. Sollten hier noch weitere Sonntagsfragen-Ergebnisse kommen, könnte sich das finale Wochenergebnis noch leicht ändern.

Welchen Rückhalt haben die Regierungsparteien in der Bevölkerung?

Parteien streben in Deutschland eine absolute Mehrheit an. Weil die Parteien aber in aller Regel keine 50% der Wählerstimmen erhalten, sind sie auf Koalitionen angewiesen. Vereinen sie wenigstens gemeinsam mehr als die Hälfte der Sitze, haben sie unzählige Vorteile. Interessant ist nun, wie es um diesen gesellschaftlichen Rückhalt eigentlich bestellt ist: Stünde also eine Mehrheit in der Bevölkerung hinter der Regierung, wenn am nächsten Sonntag tatsächlich eine Bundestagswahl wäre?

Um das zu prüfen, habe ich für jede Legislaturperiode seit 2007 die Sonntagsfragen-Ergebnisse der jeweiligen Regierungsparteien zusammengefasst und deren Prozentwerte als Liniendiagramm dargestellt. Die 50%-Marke wird durch die rote Linie markiert; Werte darüber bedeuten absolute Mehrheit. Die Farbe am unteren Bildrand stellt die Entfernung zur 50%-Marke farblich dar. Ein großer roter Hügel bedeutet also, dass die Zustimmungswerte der jeweiligen Koalition weit von einer absoluten Mehrheit entfernt sind. Aber Achtung: In der Realität können Direkt- und Ausgleichsmandate zu einer Mehrheit führen, selbst die Wählerstimmen keine Mehrheit ergeben (z.B. Merz-Regierung). Dieser Aspekt bleibt in der Abbildung natürlich ungeachtet.

Es zeigt sich bspw., dass die schwarz-gelbe Koalition (2009–2013) direkt nach der Wahl schon keine Mehrheit mehr gehabt hätte. Dasselbe gilt für die Ampel unter Scholz und auch die Merz-Regierung startet mit weniger als 50 Prozent.4Der markierte Zeitraum vor der Merz-Regierung (04.11.2024 – 06.05.2025) steht für die Übergangsphase nach dem Bruch der Ampel-Koalition und der Bundestagswahl im Februar 2025. In dieser Zeit führte Olaf Scholz geschäftsführend die Regierung. Im Gegensatz dazu befand sich die große Koalition (2014–2018) durchweg im grünen Bereich.

Die politische Stimmung der Gesellschaft unter Berücksichtigung der Nichtwähler

Wenn berichtet wird, dass eine Partei in einer Wahl zehn Prozent erhielt, heißt das: Zehn Prozent aller Wähler haben diese Partei gewählt – also nicht zehn Prozent der Bevölkerung oder der Wahlberechtigten. Die große Anzahl der Nichtwähler wird hier also mathematisch nicht mit einbezogen. Will man wissen, wie die Bevölkerung in Deutschland politisch so tickt, finde ich es aber tatsächlich relevant, die Nichtwähler ebenfalls einzubeziehen.

Hierfür verwende ich die berechneten Anteile von oben und füge zusätzlich die Nichtwähler-Informationen an, die ausschließlich Forsa seit 2014 erhebt. In der folgenden Abbildung sieht man, dass diese ganz gut zu den tatsächlichen Anteilen aus den vergangenen Bundestagswahlen passen. Und was ist noch zu erkennen?

Prozentual machen die Nichtwähler/Unentschlossenen die größte Gruppe der Wahlberechtigten aus (20-30 %). Durch ihr Hinzuziehen relativieren sich natürlich die Prozentwerte der anderen Parteien. Beispiel AfD: Anfang September 2025 würden sich laut des durchschnittlichen Sonntagsfragen-Ergebnisses von oben über 25,2 Prozent der potentiellen Wähler für die AfD entscheiden. An allen Wahlberechtigten (also inklusive Nichtwähler) sind es nur noch 18,9 Prozent. Dasselbe gilt natürlich auch für die anderen Parteien (z.B. Linkspartei: 8 statt 11 %).

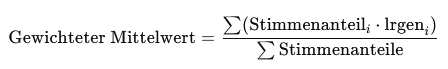

Wird immer rechter gewählt?

Nun berechne ich, ob die Wahlberechtigten verstärkt linke bzw. rechte Politik unterstützen. Hierfür verwende ich wieder die Ergebnisse der Sonntagsfragen und füge eine wichtige Komponente hinzu: die Daten der Chapel Hill Expert Survey (CHES). Für diese Studie werden alle vier Jahre Politikwissenschaftler befragt, wie sie die Parteien zu verschiedenen Themen auf einer Skala von 0 bis 10 einschätzen. Aus diesen abgefragten Aspekten wähle ich für meine Analyse die folgenden aus:

| Merkmal | Inhalt | Skala |

|---|---|---|

| Minderheitenrechte | Haltung gegenüber ethnischen Minderheiten | 0 = mehr Rechte für ethn. Minderheiten 10 = gegen mehr Rechte |

| Einwanderung | Standpunkt zur Einwanderungspolitik | 0 = nachdrücklich liberal 10 = nachdrücklich restriktiv |

| Wirtschaftsthemen | Ideologische Haltung der Partei zu wirtschaftlichen Fragen wie Privatisierungen, Regulierungen oder Sozialstaat. Linke wollen eher eine aktive staatliche Rolle in der Wirtschaft, Rechte nicht. | 0 = extrem links 5 = Mitte 10 = extrem rechts |

| Allgemeine Links-Rechts-Achse | Ideologische Haltung der Partei auf einer Links-Rechts-Skala über alle Themen hinweg | 0 = extrem links 5 = Mitte 10 = extrem rechts |

| Multikulturalismus | Position zur Integration von Einwanderern | 0 = Befürwortung Multikulturalismus 10 = Befürwortung Assimilierung |

Die Wissenschaftler bewerteten die obigen Aspekte für die wesentlichen Parteien also anhand einer 10er Skala (z.B. 0 = extrem links, 5 = mittig, 10 = extrem rechts), wodurch jede Partei für jedes Erhebungsjahr und für jede Frage einen Wert erhält. Anschließend befülle ich mittels einer linearen Interpolation auch die Zwischenjahre der CHES-Erhebungen, werfe diese parteispezifischen Einzelergebnisse zusammen und berechne für jede Kalenderwoche einen gewichteten Durchschnitt.

Die Formel des gewichteten Durchschnitts ist für die Variable lrgen (allgemeine Rechts-Links-Achse) beispielsweise wie folgt:

Dadurch wird der CHES-Wert einer Partei entsprechend des jeweiligen Sonntagsfragen-Ergebnisses höher oder niedriger gewichtet, wodurch sie in die Berechnung entsprechend ihrer aktuellen „Beliebtheit“ eingehen. Eine Partei, die nur von fünf Prozent der Bevölkerung gewählt werden würde, verschiebt den Durchschnitt dadurch deutlich weniger nach oben/unten als eine Partei mit einer Chance auf 30 Prozent der Stimmen.

Im Ergebnis erhalte ich bspw. für die Allgemeine Rechts-Links-Achse für 2010 den Wert 4,51 (= links der Mitte) und für 2024 6,01 Punkte (= rechts der Mitte). Interpretiert wird dies vor dem Hintergrund, dass es sich um einen durch Wahlpräferenzen gewichteten Durchschnitt aller Parteien handelt sowie anhand der oben genannten 10er-Skala: Auf der Links-Rechts-Achse war die von den Wahlberechtigten präferierte Parteienlandschaft im Jahr 2010 also bei 4,51 und 2024 bei 6,01 Punkten einzuordnen. Der Anstieg zwischen den Jahren deutet darauf hin, dass die Wahlberechtigten 2024 eine etwas nach rechts gerückte Parteienlandschaft bevorzugen bzw. diese legitimieren (würden). Natürlich handelt es sich dabei nur um eine Annäherung an die Realität.

Beim Interpretieren gibt es einiges zu Bedenken:

- Die CHES-Daten gibt es nur alle vier Jahre, wohingegen beinahe wöchentlich neue Ergebnisse der Sonntagsfragen vorliegen. Weil ich beides verknüpfe, benötige ich für die CHES-Werte auch Daten für die Zwischenjahre. Diese fülle ich praktisch künstlich durch eine lineare Interpolation.5Hatte eine Partei laut der 2010er Befragung fünf und 2014 sechs Punkte, befülle ich die Zwischenjahre mit gleichem Abstand, weil ich der Einfachheit unterstelle, dass eine Partei sich ungefähr gleichmäßig dem nächsten Befragungswert annähert (in dem Fall also in 0,25er Schritten): 2010 = 5; 2011 = 5,25; 2012 = 5,5; 2023 = 5,75; 2024 = 6. Das dürfte meiner Meinung zwar der Realität nahe kommen, stellt aber gleichzeitig natürlich eine gewisse Unsicherheit dar.

- Die CHES-Werte liegen nur bis 2024 vor. Die nächste Befragung dürfte 2029 erscheinen. Damit ich meine Berechnungen auch über 2024 hinaus durchführen kann, verwende ich ab 2025 die 2024er Zahlen. Ich gehe also davon aus, dass die AfD genauso rechts und die Linke genauso links bleibt, wie sie 2024 bewertet wurden. Für das Jahr 2025 dürfte das auch kein Problem darstellen, weil sich die allgemeine Ausrichtung einer Partei nur träge wandeln dürfte. Aber umso mehr Jahre verstreichen, desto größer wird natürlich die Unsicherheit.

- In meinen gewichteten Mittelwert fließen natürlich nur die Parteien ein, die auch im CHES-Datensatz im jeweiligen Jahr enthalten sind. Kleinstparteien, die kaum gewählt werden, entfallen demnach. Diese machen aber oft nur rund fünf bis zehn Prozent der Wählerstimmen eines Zeitpunktes aus.

- Bei der Beantwortung der Kernfrage, ob in Deutschland immer rechter gewählt wird, lege ich den Fokus auf Wahlabsichten und nicht auf die Einstellungen der Menschen selbst. Weder die Sonntagsfrage noch die CHES-Daten geben Auskunft darüber, welche ideologische Haltung die Wähler selbst haben. Wähler können sich aus verschiedenen Gründen für eine Partei entscheiden, z. B. wegen der Persönlichkeit eines Kandidaten, der Haltung einer Partei zu einem bestimmten Thema oder einfach aus Tradition. Im Kern sage ich also nicht, dass die Wahlberechtigten immer rechter oder linker werden, sondern, dass sie eine zunehmend rechte/linke Politik unterstützen/legitimieren. Aber ja, es gibt natürlich gute Gründe, anzunehmen, dass die Wahlabsichten der Menschen ihre tatsächliche Haltung widerspiegeln.

- Und zuletzt kann natürlich auch kritisch hinterfragt werden, ob die CHES-Studie die Parteien überhaupt adäquat beurteilen kann. Ich denke jedoch, dass – obwohl es nur eine Annäherung an die Realität sein kann – relativ gut passt. Das beurteile ich z.B. daran, dass die deutsche Bevölkerung die Parteien fast genauso einordnet, wie es der Expertenkreis der CHES-Studie macht (vgl. Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland).

Ergebnis

Die Ergebnisse landen in der folgenden Abbildung. Insgesamt sieht man, dass sich fast alle Linien auf leicht unterschiedlichem Niveau relativ ähnlich entwickeln und zwischen 2007 und 2022 um die rote gepunktete „neutrale Mitte“ (Wert = 5) herum schwanken. Man könnte sagen, die Wahlberechtigten sind langfristig recht neutral unterwegs. Seit 2022 jedoch brechen sie deutlich nach oben aus, verschieben sich also in eine politisch rechte Richtung (in den Bereich höherer CHES-Werte).

Anhand der allgemeinen Links-Rechts-Achse (blau) interpretiert, bedeutet das: Insgesamt zeigen sich die Wahlberechtigten über den gesamten Zeitraum ideologisch „relativ“ stabil. Der Wert schwankt stets um die neutrale Mitte zwischen extrem links und extrem rechts. Dennoch kann ein tendenzieller Rechtsruck festgestellt werden. Unterstützten die Menschen bis 2014 eher linke Parteihaltungen (Linie < 5), verschob sich das Bild merklich in den politisch rechten Bereich (Linie > 5). Zwischen 2018 und 2022 stagnierte dieser Trend, um bis 2025 wieder deutlich an Fahrt zuzunehmen. Die Wähler orientieren sich also zunehmend an eher rechten bzw. zunehmend rechts orientierten Parteien / Parteiausrichtungen.

Ganz besonders gut lässt sich das auch beim Einwanderungsthema (braun) ablesen: Seit 2012 unterstützen die Wahlberechtigten eine tendenziell restriktiver werdende Einwanderungspolitik. Zwischen 2018 und 2022 stagnierte dieser Anstieg kurzzeitig, um dann einen gewaltigen Sprung zur politisch rechten Seite zu absolvieren.